Donald Bounce (fuori sincrono 1)

Questa volta c'è una deviazione del percorso, fuori sincrono appunto. Sui musei, su Trump e su Gatsby. Dentro e fuori il jazz.

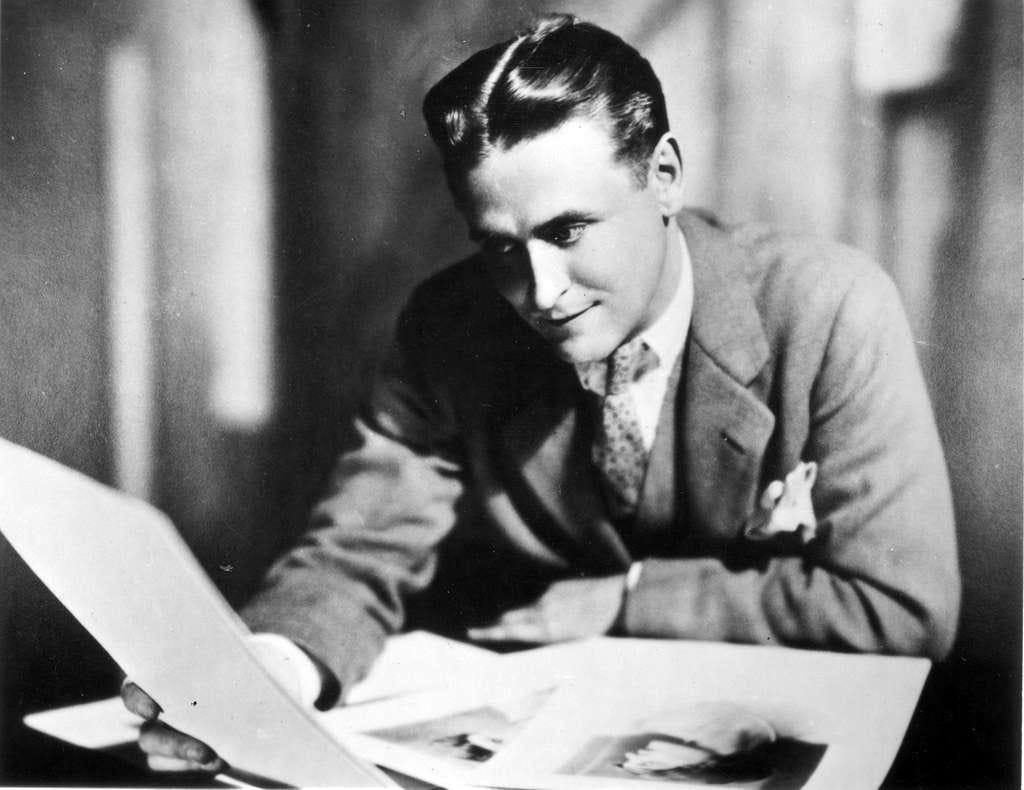

“Dopo tutto la vita si osserva con maggior vantaggio da una finestra sola.” (F.S. Fitzgerald)

Siamo immersi – e forse irrimediabilmente – nell'era dell'apparenza che divora la sostanza. Un tempo in cui la superficie ha preso il posto del profondo, lo stile ha spodestato il contenuto, e la messinscena ha occupato il trono della verità. Non è un incantesimo recente né una malattia improvvisa: basta guardarsi attorno per notarlo ovunque. Nelle immagini levigate dei social, nei discorsi pubblici fatti di slogan, nei profili personali costruiti come brochure. Viviamo, sempre più spesso, in una realtà che fugge dalla sostanza come da un rischio, come se andare a fondo potesse farci male, metterci in discussione, ricordarci che il mondo è più complesso delle nostre certezze preconfezionate.

Eppure, questa tensione tra ciò che appare e ciò che è ha una lunga genealogia. Non è un'esclusiva dei nostri giorni. Anzi, se si guarda alla letteratura americana – che da sempre ha il talento di fiutare le crepe dell'identità nazionale – troviamo segnali chiari e inquietanti già un secolo fa. Uno su tutti: Il Grande Gatsby, il capolavoro di F. Scott Fitzgerald, pubblicato nel 1925, in un'America ubriaca di prosperità, jazz e illusioni.

Quella era la Jazz Age, come la definì lo stesso Fitzgerald, un'età dorata solo in apparenza. L'economia galoppava grazie al boom post-bellico, le città si riempivano di luci elettriche e grattacieli, i salotti echeggiavano di saxophone e clarinetti. I locali da ballo – spesso clandestini a causa del Proibizionismo (il periodo è quello tra il 1920 e il 1933) – esplodevano ogni sera tra gin illegale e danze sfrenate, mentre la classe media sognava la scalata sociale e nasceva una nuova generazione di milionari. Ma sotto questa superficie scintillante, l'America mostrava già i suoi paradossi: il Volstead Act del 1919 aveva bandito l'alcol spingendolo nell'illegalità e arricchendo gangster come Al Capone; l'ascesa dell'individualismo nascondeva nuove solitudini urbane; la ricchezza accelerava, ma cresceva anche la diseguaglianza. Era l'epoca in cui sembrava davvero possibile reinventarsi da zero – ma solo se si sapeva giocare bene con l'apparenza.

Fitzgerald, che di quell'epoca fu al tempo stesso cronista e vittima, scrisse Gatsby mentre si muoveva tra la mondanità di New York e la malinconia delle sue disillusioni personali. Il libro nacque da un soggiorno a Great Neck, Long Island, nel 1922-1924, dove l'autore e la moglie Zelda si trovarono immersi in un mondo fatto di feste esagerate, aspirazioni sociali e apparenze brillanti. A Great Neck – l'ispirazione per la fittizia West Egg – Fitzgerald osservò con sguardo tagliente l'ipocrisia dell'élite emergente: nuovi ricchi che imitavano i vecchi aristocratici, sognatori pronti a tutto pur di entrare nei salotti buoni, uomini e donne trasformati in icone da cocktail party.

Il contesto politico americano degli anni Venti era carico di ambiguità e contraddizioni. Da un lato, gli Stati Uniti uscivano rafforzati dalla Prima guerra mondiale (conclusa nel 1918), pronti a imporsi come potenza economica globale grazie alla crescita industriale, all'espansione dei consumi e a un sistema produttivo all’avanguardia. Era il decennio della presidenza repubblicana di Warren G. Harding (1921-1923) e poi di Calvin Coolidge (1923-1929), entrambi fautori di un governo minimo, di politiche economiche laissez-faire e di una visione fortemente pro-business. Coolidge lo disse chiaramente: “The business of America is business”.

In politica estera, si parlava spesso di isolazionismo, ma è più corretto dire che gli Stati Uniti adottarono una strategia selettiva: rifiutarono la partecipazione alla Società delle Nazioni, ma continuarono a esercitare una forte influenza in America Latina e nell’economia globale.

In superficie, il “sogno americano” sembrava a portata di mano, alimentato dall’ottimismo del boom economico, dalla pubblicità, dalle catene di montaggio e dalla diffusione dei beni di consumo. Ma questo sogno aveva confini ben precisi. Era riservato, nella pratica, ai bianchi protestanti di classe media, spesso di origine anglosassone: i cosiddetti WASP (White Anglo-Saxon Protestants). Milioni di afroamericani, soprattutto nel Sud, vivevano ancora sotto il giogo delle leggi di Jim Crow, che imponevano segregazione razziale sistemica e negavano diritti civili fondamentali.

Nel frattempo, anche le politiche migratorie si facevano sempre più escludenti. Con l’Immigration Act del 1921 e soprattutto il Johnson-Reed Act del 1924, il governo introdusse rigide quote basate sulla nazionalità, penalizzando fortemente gli immigrati dall’Europa meridionale e orientale e vietando l’immigrazione asiatica. Queste leggi erano apertamente ispirate da ideologie eugenetiche e razziali, nel tentativo di “preservare” una supposta identità etnica americana.

Insomma, mentre i grattacieli si alzavano e le radio trasmettevano jazz, l’America prosperava a due velocità: quella dei pochi ammessi al banchetto della modernità e quella dei tanti esclusi, non per mancanza di sogni, ma per limiti imposti dalla legge, dal colore della pelle o dalla provenienza geografica.

In questo mondo fittizio ma seducente, Jay Gatsby emerge come simbolo perfetto: un uomo che si reinventa completamente (da James Gatz del Nord Dakota a Jay Gatsby), costruisce un castello d'oro e mistero, organizza feste monumentali con orchestre jazz e champagne francese, tutto per riconquistare un amore perduto – Daisy Buchanan, simbolo di un passato idealizzato e irraggiungibile.

E qui entra il jazz, non solo come colonna sonora, ma come stato d'animo.

The Great Gatsby è intriso di jazz – non nel senso musicale stretto, ma nel ritmo della narrazione, nella frammentazione degli eventi, nella malinconia che si nasconde dietro l'euforia. Il jazz, nato dalle comunità afroamericane e divenuto fenomeno di massa negli anni Venti, era più di un genere: rappresentava modernità, trasgressione, rottura con il passato vittoriano. Era la musica di chi cercava un nuovo inizio, proprio come Gatsby, e proprio come l'America intera. Ma anche la musica che, con le sue improvvisazioni e sincopi, raccontava un mondo frammentato che non poteva più tornare indietro, nonostante le sue illusioni di eternità.

Il risultato è un romanzo che, con una prosa cristallina e tagliente, ci mostra la parabola di un uomo che confonde la realtà con il desiderio, il successo con il mito, l'amore con la nostalgia. Un uomo che incarna – decenni prima dell'era dei social media e del marketing politico moderno – il sogno americano nella sua forma più tragica: quella che scambia la luce per il riflesso, la verità per la scena, la sostanza per l'apparenza.

Ed è proprio qui che Gatsby ci parla, oggi, con una voce inquietante.

I paralleli tra Jay Gatsby e Donald Trump, pur nelle loro differenze storiche e contestuali, rivelano continuità sorprendenti nel DNA dell'immaginario americano. Entrambe le figure incarnano l'arte della reinvenzione del sé, sebbene con modalità e punti di partenza diversi. Gatsby trasforma radicalmente James Gatz, il figlio di agricoltori del North Dakota, in un magnate misterioso dall'aura impenetrabile, cancellando completamente le proprie origini umili per costruire un personaggio nuovo di zecca. Trump, pur partendo da una posizione più privilegiata grazie all'eredità paterna, amplifica enormemente la portata mediatica del proprio brand, trasformandosi da costruttore newyorkese in icona televisiva e infine in figura politica di portata globale. In entrambi i casi, assistiamo a una metamorfosi che va oltre il semplice cambiamento sociale: è una completa riscrittura dell'identità pubblica.

La ricchezza, per entrambi, diventa uno spettacolo permanente più che una semplice condizione economica. Le leggendarie feste di Gatsby a West Egg rappresentano teatri dell'ostentazione, eventi calibrati per impressionare e alimentare il mito del padrone di casa, con la loro coreografia di orchestre, champagne e ospiti che arrivano senza invito. Allo stesso modo, le proprietà dorate di Trump – da Mar-a-Lago alla Trump Tower – sono concepite come scenografie del successo piuttosto che come semplici residenze. Ogni dettaglio architettonico, ogni superficie dorata, ogni ambiente è pensato per comunicare un messaggio di grandezza che trascende la funzione abitativa, trasformando gli spazi privati in palcoscenici pubblici dell'identità costruita.

Il rapporto con il passato costituisce forse il parallelo più affascinante e inquietante. Gatsby insegue ossessivamente un'America perduta che trova la sua incarnazione in Daisy Buchanan, simbolo di un tempo idealizzato che forse non è mai esistito davvero. La sua è una nostalgia attiva, un progetto di ricostruzione temporale che vorrebbe riportare in vita un momento perfetto. Trump, con il suo "Make America Great Again", evoca un passato mitico altrettanto nebuloso, che combina nostalgia selettiva e revisione storica per promise un ritorno a un'epoca d'oro vagamente situata tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Entrambi vendono l'illusione che il tempo possa essere invertito, che la volontà individuale possa prevalere sulla freccia della storia.

L'illusione della legittimità rappresenta un altro elemento cruciale di convergenza. Sia Gatsby che Trump costruiscono elaborate narrazioni per mascherare aspetti meno nobili delle proprie storie: i traffici opachi e probabilmente criminali che finanziano il lusso di West Egg nel primo caso, le controverse operazioni finanziarie e legali nel secondo. Tuttavia, attraverso il puro potere dell'apparenza e dell'autopromozione costante, entrambi riescono a trasformare queste ombre in elementi secondari della propria leggenda, relegandoli sullo sfondo di una narrazione più potente e seducente.

Il controllo della narrazione pubblica diventa, infine, l'arma suprema di entrambi i personaggi. Gatsby orchestra meticolosamente ogni dettaglio delle sue feste e della sua vita sociale per alimentare il proprio mito, trasformando ogni apparizione pubblica in un capitolo della propria leggenda. Trump, operando in un'epoca di media di massa e social network, utilizza questi strumenti per costruire e mantenere costantemente la propria immagine pubblica, riuscendo a trasformare persino le controversie e gli scandali in elementi che rafforzano la propria narrazione di outsider incompreso e vincente. In entrambi i casi, la realtà diventa malleabile, subordinata alla forza della storia che si racconta di sé.

La differenza fondamentale non sta nei mezzi ma nel contesto: Trump non ha bisogno di feste con orchestre jazz per costruire la propria aura. Gli bastano Twitter, rally politici, apparizioni televisive. Ma, come Gatsby, anche lui incarna un'America che vuole tornare a qualcosa che forse non è mai esistito davvero. Un'America in cui l'apparenza diventa realtà, e la verità è questione di percezione e forza narrativa.

Entrambe le figure emergono in momenti di transizione: Gatsby negli anni Venti, quando l'America scopriva la propria potenza economica globale; Trump nell'era post-industriale, quando quella stessa America cerca di ridefinire il proprio ruolo in un mondo multipolare. In entrambi i casi, l'apparenza diventa rifugio dalle complessità del reale.

Ecco perché Il Grande Gatsby non è solo il romanzo di un'epoca passata. È lo specchio che, a un secolo di distanza, ci mostra chi siamo diventati. E forse, chi siamo sempre stati: una nazione costruita sul mito della reinvenzione, dove la linea tra sogno e inganno, tra aspirazione legittima e illusione tossica, rimane sottile e pericolosamente mobile.

Il romanzo di Fitzgerald ci ricorda che l'America dell'apparenza non è nata con Instagram o Fox News. È antica quanto il sogno americano stesso, e continua a manifestarsi ogni volta che una società privilegia la promessa sulla realtà, il mito sulla storia, lo spettacolo sulla sostanza.

Jay Gatsby nasce come James Gatz, figlio di agricoltori del North Dakota. Si reinventa con una determinazione quasi mitologica, costruendo un personaggio nuovo di zecca, levigato, profumato di champagne e mistero, pronto a incantare l'élite di West Egg con le sue feste leggendarie e la sua aura impenetrabile. Gatsby è l'uomo che emerge dal nulla e si rifà completamente, un palinsesto umano riscritto con cura maniacale.

Trump presenta un caso più complesso: non parte dal nulla, ma nasce già in una famiglia agiata di New York, figlio dell'imprenditore immobiliare Fred Trump. Eppure, per gran parte della sua carriera pubblica, Donald si presenta come un self-made man, un uomo che ha fatto fortuna con il proprio istinto e la propria audacia. Si racconta come l'uomo che "trasforma tutto quello che tocca in oro", come recitava il titolo della sua biografia The Art of the Deal (1987). Una narrazione che ignora i sostanziali prestiti paterni (decine di milioni di dollari secondo inchieste del New York Times) e gli investimenti fallimentari, preferendo la leggenda del golden boy capace di sovvertire ogni pronostico.

Un'altra connessione evidente sta nell'estetica dell'apparenza. Gatsby organizza feste sfarzose con orchestre, fiumi di champagne, ospiti che arrivano senza invito e se ne vanno senza sapere nemmeno chi sia il padrone di casa. Ogni dettaglio è pensato per costruire un mito, per alimentare le voci su di sé. È uno spettacolo permanente che precede la verità e la sostituisce.

Trump opera con la stessa logica, ma in chiave postmoderna. Le sue torri dorate, i resort kitsch come Mar-a-Lago, le sfilate di Miss Universo e il reality show The Apprentice sono tutte tessere dello stesso mosaico: una rappresentazione teatrale della grandezza, più che la grandezza in sé. Come Gatsby, Trump comprende intuitivamente che l'America spesso confonde lo stile con la sostanza – o meglio, che lo stile può letteralmente diventare la sostanza.

In entrambi i casi, si tratta di una ricchezza che deve essere continuamente esibita per essere creduta. Non basta essere ricchi: bisogna sembrare ricchi in modo così spettacolare da non lasciare spazio al dubbio o alla verifica.

Ma il parallelo più affascinante – e forse il più inquietante – riguarda il rapporto con il tempo e la nostalgia. Gatsby è ossessionato dal passato: vuole ricreare un momento perfetto, una stagione con Daisy che forse non è mai esistita davvero. Il suo progetto non è semplicemente conquistare un amore, ma riscrivere il tempo stesso. "Of course you can repeat the past!", esclama Nick Carraway riferendo le parole di Gatsby, illudendosi che basti la volontà a piegare la freccia temporale.

Trump, a suo modo, opera la stessa alchimia. Il suo slogan "Make America Great Again" è l'eco politica del sogno di Gatsby: l'idea che si possa tornare a un tempo perduto, a un'America mitica vagamente situata tra l'era Eisenhower e i telefilm degli anni Cinquanta, dove tutto sembrava al suo posto e ogni problema aveva una soluzione semplice. È una nostalgia carica di pathos, ma anche di finzione. Non è mai esistito davvero un passato come quello evocato, così come non c'è mai stato davvero un momento perfetto tra Gatsby e Daisy. Ma entrambi ci credono – e convincono gli altri a crederci.

Gatsby racconta bugie eleganti, incastonate in un racconto coerente: l'educazione a Oxford, le decorazioni militari, l'eredità di una dinastia europea. Sono menzogne che servono a coprire la discontinuità tra il mondo da cui viene e quello a cui aspira. Ma Gatsby non mente tanto per manipolare: mente per sopravvivere alla verità di se stesso.

Trump ha un rapporto più disinvolto – quasi performativo – con i fatti. Ha sostenuto teorie cospirative (Obama non nato negli USA), numeri palesemente gonfiati (la folla all'inaugurazione del 2017), e affermazioni smentite in tempo reale senza battere ciglio. Non è tanto una questione di bugie tradizionali, quanto di "verità alternative", come le definì la sua consigliera Kellyanne Conway nel 2017. È una realtà piegata alla volontà di chi la racconta, come se la forza narrativa potesse sostituirsi alla realtà oggettiva.

Gatsby, nonostante la ricchezza ostentata, resta sempre un outsider rispetto ai vecchi ricchi di East Egg. Il suo denaro è "nuovo", sospetto, probabilmente criminale. Il suo accento, il suo modo di vestire, persino il suo sorriso sembrano sempre "un po' troppo". È accettato alle feste, ma mai nei salotti che contano davvero.

Trump ha vissuto una dinamica parallela nel mondo politico. Pur essendo un miliardario celebre e un volto televisivo noto, è sempre stato percepito come un corpo estraneo dall'establishment di Washington. E questa condizione di outsider è stata paradossalmente la chiave del suo fascino elettorale: si presenta come l'uomo che viene da fuori a sistemare le cose, a "drenare la palude", a rompere i vecchi equilibri consolidati.

È un meccanismo che richiama archetipi letterari consolidati: il parvenu ottocentesco, il tycoon da romanzo di Ayn Rand, l'outsider che entra nelle stanze del potere senza chiedere permesso né scusarsi per la propria presenza.

Forse la differenza più significativa tra i due sta nel modo in cui si concludono le loro parabole. Gatsby è una figura essenzialmente tragica: muore solo, abbandonato da tutti, dopo aver dedicato l'esistenza a un sogno troppo grande per il mondo reale. È un personaggio romantico, malinconico, vittima di un'illusione che lo nobilita e lo distrugge.

Trump è invece più teatrale che tragico. Cade e risorge, si reinventa, raddoppia la posta in gioco. Anche quando subisce sconfitte, trasforma ogni battuta d'arresto in uno spettacolo, come dimostrato dalla sua reazione alle elezioni del 2020. È il maestro del colpo di scena, il protagonista di un'opera buffa più che di una tragedia greca.

Eppure, in fondo, entrambi si proiettano verso una "luce verde" all'orizzonte. Scrive Fitzgerald nelle righe finali del romanzo: "Gatsby credeva nella luce verde, il futuro orgiastico che anno dopo anno si allontana davanti a noi". Una promessa sempre lì, appena oltre il confine del presente. Anche Trump, per i suoi sostenitori più ferventi, rappresenta quel faro. Non importa se le promesse non si materializzano: ciò che conta è che continui a prometterle, che indichi una direzione, che venda l'idea che domani sarà finalmente il giorno giusto.

In questo senso, Trump e Gatsby non sono solo simboli del sogno americano. Sono anche, e soprattutto, il suo riflesso deformato. Ecco perché Il Grande Gatsby non è solo il romanzo di un'epoca passata, ma lo specchio che, a un secolo di distanza, mostra una parte considerevole dell’America. E forse, quello che è sempre stata: una nazione costruita sul mito della reinvenzione, dove la linea tra sogno e inganno, tra aspirazione legittima e illusione tossica, rimane sottile e pericolosamente mobile.

Il romanzo di Fitzgerald ci ricorda che l'America dell'apparenza non è nata con Instagram o Fox News. È antica quanto il sogno americano stesso, e continua a manifestarsi ogni volta che una società privilegia la promessa sulla realtà, il mito sulla storia, lo spettacolo sulla sostanza.

Così continuiamo a remare, barche contro corrente, risospinti senza posa nel passato. (F.S. Fitzgrald)

Io non sono così sicuro che questa cosa sia circoscritta agli Stati Uniti, comunque.

Qualche nota:

The Art of the Deal, co-scritto con Tony Schwartz, è stato per anni il testo fondativo dell'immagine pubblica di Trump.

New York Times, "Trump Engaged in Suspect Tax Schemes as He Reaped Riches From His Father" (2018)

Le Alternate Realities (New York Times)

L’articolo completo di John McWorther dal New York Times del 17/05/2025

L’orine esecutivo “RESTORING TRUTH AND SANITY TO AMERICAN HISTORY” del 27/03/2025

Sulla percezione e sulle osservazioni del sogno americano ho sviluppato una parte consistente di Unsupervised che puoi ascoltare richiedendo l’accesso qui dove sono archiviate le puntate audio di un viaggio nelle due Americhe viste dalla finestra dell’Hip hop.

Se sei arrivato fin qui e ti è piaciuto quello che hai letto e ascoltato, passa il link agli amici. Come nella tradizione degli speakeasy anche questa newsletter che si crede un podcast si affida al passa parola. Una cosa piccola, ma molto importante.