Avanti Veloce

Questa è Speakeasy, la newsletter che si crede un podcast e che parla del jazz e delle sue conseguenze.

Per iniziare c’è un nodo che ho lasciato, nascosto, la scorsa volta. Anzi, due. Una persona e una storia. E c’è la questione di Archie Shepp solo accennata questa volta, ma che all’inizio aveva una sua parte di racconto che posso recuperare qui.

Avanti veloce, ma queste tre storie sono importanti.

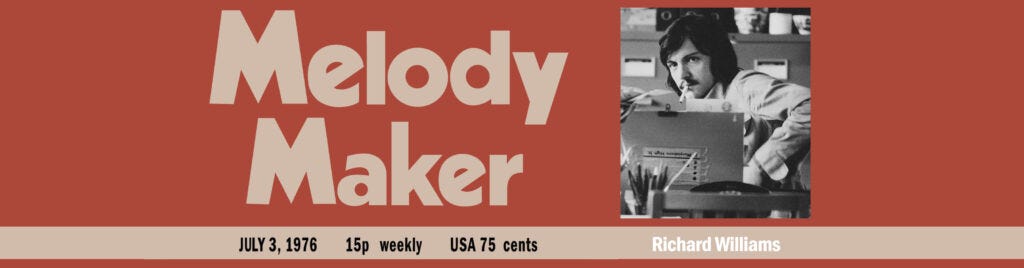

La prima è la storia di Richard Williams e lui la racconterebbe più o meno così:

Era la fine degli anni '60 quando iniziai a scrivere le mie prime righe sul Melody Maker. Non potevo immaginare che quella piccola scrivania in redazione sarebbe diventata il mio biglietto d'ingresso per un viaggio straordinario attraverso mezzo secolo di musica.

Le redazioni si susseguirono come note su uno spartito: il Times di Londra, l'Independent on Sunday, il Guardian. Poi le pubblicazioni specializzate come Down Beat, Jazz Journal, Mojo, il TLS, Granta, Uncut e molte altre. Ogni testata, un nuovo ritmo, una nuova melodia nella mia vita.

Ricordo ancora il battito accelerato del mio cuore la prima volta che mi sedetti di fronte a Marvin Gaye. Le sue parole fluivano come la sua musica, profonde e piene di anima. Fu solo l'inizio di una lista di incontri che oggi, ripensandoci, mi sembra quasi irreale.

Laura Nyro mi parlò della sua musica come se stesse descrivendo i colori di un tramonto. Booker T. Jones mi raccontò dei suoi organi Hammond come se fossero vecchi amici d'infanzia. E poi ci fu quell'indimenticabile pomeriggio con Miles Davis, le sue parole rare e preziose come le note che soffiava dalla sua tromba.

Curtis Mayfield, con quella sua gentilezza disarmante, mi spiegò cosa significasse davvero la soul music. Charles Mingus, imponente e vulcanico, trasformò la nostra intervista in una lezione di vita e di jazz. Brian e Dennis Wilson mi portarono nelle loro memorie acquatiche, mentre Smokey Robinson mi svelò i segreti dietro quelle melodie perfette che avevano reso grande la Motown.

Con Terry Riley esplorammo i confini della musica minimalista; Max Roach mi insegnò che la batteria poteva essere uno strumento di protesta e di libertà. Mable John mi aprì le porte del gospel e del blues più profondo. Ornette Coleman mi lasciò senza parole, proprio come la sua musica faceva con gli ascoltatori.

Steve Cropper mi raccontò di Stax Records come se stesse parlando di una famiglia. Chet Baker, con quegli occhi tristi, mi parlò poco della musica e molto della vita. Isaac Hayes, monumentale e carismatico, mi spiegò cosa significasse essere un "Black Moses" nell'America degli anni '70. Mac Rebennack, meglio conosciuto come Dr. John, mi trasportò nelle notti misteriose di New Orleans.

L'incontro con Phil Spector fu così intenso che ne nacque il mio primo libro: Out of His Head: The Sound of Phil Spector (1972). Ry Cooder mi fece riscoprire radici musicali che credevo perdute. Gladys Knight mi parlò di soul con la stessa eleganza con cui cantava. Lou Reed trasformò la nostra intervista in un esercizio di minimalismo verbale. Bob Marley irradiava una spiritualità che andava ben oltre la musica reggae.

Ellie Greenwich mi svelò i segreti delle hitmaker al femminile. John Lennon, sarcastico e brillante, mi regalò frasi che conservo ancora oggi come tesori. Allen Toussaint mi fece sentire la pulsazione di New Orleans attraverso le sue parole. Elvin Jones mi parlò di ritmo come un fisico parlerebbe di relatività. Bruce Springsteen mi raccontò del New Jersey come Omero dell'antica Grecia. Stan Getz mi sussurrò di bossa nova con la stessa delicatezza del suo sax. Boz Scaggs mi portò in viaggio tra blues e soul sofisticato. Nico, enigmatica come la sua voce, mi concesse rare aperture nella sua anima. Martha Reeves mi fece ballare con le sue storie come avevano fatto le sue canzoni.

Da queste conversazioni, da questi incontri, sono nati altri libri: Bob Dylan: A Man Called Alias (1990), Long Distance Call: Writings on Music (2000) e The Blue Moment: Miles Davis's Kind of Blue and the Remaking of Modern Music (2009), nato da quel momento magico in cui, ancora ragazzino, sentii "All Blues" alla radio.

E poi, come un inaspettato assolo in una jam session, arrivò l'invito che non avrei mai immaginato: direttore artistico del festival jazz di Berlino. Tre anni, dal 2015 al 2017, di pura felicità, orchestrando suoni e artisti nella città che più di ogni altra ha incarnato le contraddizioni e le speranze del XX secolo.

Ogni nota, ogni artista, ogni parola scritta: tessere di un mosaico sonoro che ha dato ritmo e significato alla mia vita. Un viaggio iniziato con un ragazzino incollato alla radio, in attesa della voce di Willis Conover e della sua Jazz Hour, e proseguito attraverso le stanze della musica più bella del nostro tempo.

La seconda è quella di Voice Of America

Il vecchio radioricevitore crepitava leggermente nell'angolo del soggiorno mentre Richard, un ragazzino con gli occhi pieni di sogni, girava lentamente la manopola. Era una di quelle sere londinesi della fine degli anni '50, quando il mondo sembrava infinitamente vasto e al contempo irraggiungibile. Le dita del giovane tremarono leggermente quando finalmente trovò quella frequenza familiare.

"È tempo di jazz... Qui parla Willis Conover... Questa è la Voice of America Jazz Hour..."

Quella voce profonda, che parlava un inglese volutamente lento e chiaro, era diventata per Richard una sorta di bussola nel mare sconosciuto della musica jazz. Willis Conover non parlava come i musicisti di cui trasmetteva la musica – non usava il loro gergo cool, non aveva il loro ritmo – eppure ogni sillaba che pronunciava trasudava rispetto e amore genuino per quelle note.

Le note di "Take the A Train" di Duke Ellington, la sigla dello show, riempirono la stanza. Richard abbassò il volume – non per paura, come facevano altri ascoltatori in paesi lontani, ma per non disturbare il resto della famiglia. Questo era il suo momento. Il suo appuntamento con un mondo che esisteva a migliaia di chilometri di distanza.

Mentre il giovane Richard assaporava quella musica nella sicurezza della sua casa in Inghilterra, dall'altra parte della Cortina di Ferro, Maria, una giovane polacca, faceva lo stesso, ma con il cuore in gola. Per lei, sintonizzarsi su Voice of America significava rischiare. "Ascoltavamo con il volume bassissimo," avrebbe raccontato anni dopo, "temendo che i vicini potessero sentire. Ma quella voce ci dava speranza."

Tutto era iniziato in una fredda mattina di febbraio del 1942, quando le prime parole in tedesco attraversarono l'etere: "Hier spricht die Stimme Amerikas". In un'Europa dominata dal terrore nazista, quelle trasmissioni rappresentavano una finestra sul mondo esterno, una promessa che esisteva un'alternativa.

Quella sera del 1959, ignaro di tutta questa storia, Richard ascoltò per la prima volta "All Blues" di Miles Davis. Mentre quelle note ipnotiche, quei piccoli motivi sincopati di tromba con sordina si insinuavano nella sua anima, sentì che qualcosa stava cambiando dentro di lui. "Un mondo completamente nuovo si stava aprendo," avrebbe scritto cinquant'anni dopo, "proprio lì sulla radio di famiglia."

Attraverso i decenni, Voice of America continuò a evolvere. Da strumento di guerra psicologica divenne un faro di giornalismo. I suoi microfoni testimoniarono la caduta del Muro di Berlino, le rivoluzioni pacifiche dell'Europa dell'Est, i momenti che hanno scritto la storia del XX secolo. Javier, un giornalista cubano, imparò l'inglese ascoltando di nascosto i programmi di VOA. Zhang Wei, in Cina, sintonizzava la sua radio su frequenze proibite per scoprire cosa stava realmente accadendo nel mondo.

"Non trasmettiamo solo notizie," diceva Teresa, una veterana dell'emittente. "Creiamo ponti tra culture, portiamo voci che altrimenti non sarebbero mai ascoltate." Le sue parole risuonavano di verità in un'epoca in cui la disinformazione digitale aveva sostituito la censura come principale minaccia alla verità.

Ma in quel fine settimana di marzo 2025, negli uffici di Voice of America a Washington DC, il silenzio era palpabile. I 1.300 dipendenti fissavano i loro schermi, leggendo e rileggendo l'ordine esecutivo appena firmato dal Presidente Trump. Il documento ordinava di ridurre la produzione "alla presenza e funzione minima richiesta dalla legge" per "garantire che i contribuenti non siano più responsabili per la propaganda radicale."

Nel cimitero di Arlington, sotto una semplice lapide, riposava Willis Conover, morto nel 1996 all'età di 75 anni. L'uomo che aveva portato il jazz americano oltre la Cortina di Ferro, che aveva fatto conoscere Miles Davis e Duke Ellington a generazioni di giovani in tutto il mondo, non avrebbe assistito a questo epilogo. In qualche modo, era una benedizione.

Mentre Richard, ora critico musicale affermato, scriveva queste riflessioni nel suo blog, non poteva fare a meno di pensare all'ironia della situazione. La stazione lanciata per combattere la propaganda nazista veniva ora silenziata con accuse di essere essa stessa propaganda. Tra i più soddisfatti, immaginava, c'erano Elon Musk, che ne aveva chiesto la chiusura, e Vladimir Putin, che aveva bloccato le sue trasmissioni in Russia dopo l'invasione dell'Ucraina.

Le frequenze che un tempo avevano portato speranza, musica e verità ora diventavano sempre più silenziose. Ma le note di "Take the A Train" continuavano a risuonare nella memoria di milioni di persone che, come Richard, Maria, Javier e Zhang Wei, avevano trovato in quella voce un compagno di viaggio verso la libertà. E forse suonano ancora nell’ufficio di un giudice federale.

E poi c’è Archie Shepp, che arriva con Attica Blues e che sembra tirata giù dal racconto di uno dei testimoni che suonerebbe più o meno così:

Sai com'è... a volte mi sveglio di notte col fumo ancora negli occhi. Non il fumo delle sigarette, no. Quello del gas. Quel gas che ci buttarono addosso dall'alto, come fossimo bestie in un recinto da disinfestare. Era il 13 settembre del ’71. Lunedì mattina, pioveva. Ma la pioggia non bastava a lavare il sangue.

Erano passati quattro giorni. Quattro giorni in cui avevamo preso fiato, finalmente. Quattro giorni in cui ci eravamo illusi che qualcuno là fuori, oltre le mura di Attica, potesse ascoltarci. Che potesse importarci qualcosa. Ma ci sbagliavamo. Ci sbagliavamo di grosso.

Io c’ero, amico. E non l’ho mai dimenticato.

Tutto è iniziato il 9 settembre, giovedì mattina. Avevamo rotto un cancello del blocco A. Non era stato pianificato, almeno non da noi là dentro. Ma era nell’aria da mesi. Anni, forse. Lì dentro si viveva come bestie. Un rotolo di carta igienica al mese. Una doccia a settimana. Il pranzo e la cena sempre con carne di maiale, anche se sapevano benissimo che per noi musulmani era proibita. Le nostre riviste, quelle poche che riuscivamo a pagare di tasca nostra, venivano mutilate dalle guardie. Tagliavano tutto quello che parlava di diritti. Le uniche notizie che ci lasciavano erano quelle su sport e cronaca nera. Come a dire: questo è il vostro mondo, abituatevi.

E poi c’era il silenzio. Il silenzio imposto. Quello che se ti vedevano pregare con più di altri due fratelli ti buttavano in isolamento. Ti chiudevano là, al buio, come se pregare fosse una minaccia.

Avevamo provato a parlare. Il 2 luglio, avevamo scritto al commissario Oswald. Gli avevamo chiesto di venire, di ascoltarci. Di risolvere qualcosa. Lui ci aveva detto di sì. Ma non si è mai fatto vedere. Quando poi è arrivato, a settembre, ha parlato solo con i dirigenti. A noi niente. Come se fossimo invisibili.

Poi è morto George Jackson, il 21 agosto, a San Quentin. Un fratello. Lo hanno ammazzato in carcere. Noi ad Attica abbiamo fatto un digiuno silenzioso. Fasce nere al braccio, nessuna violenza. Ma anche quello li ha fatti incazzare. Perché il nostro silenzio faceva più rumore delle loro urla.

E così, quando giovedì 9 settembre il cancello è saltato, ci siamo riversati fuori. Un attimo. Tutto in un attimo. Abbiamo preso il cortile D, le officine, la chiesa. Abbiamo preso 38 ostaggi. Ma li abbiamo protetti. Non ti dico bugie: all’inizio c’è stata confusione, un po’ di botte sono volate. Ma poi i fratelli musulmani li hanno messi in cerchio nel cortile, con una catena umana a difenderli. Non è stato toccato più nessuno. Fino agli ultimi minuti. Fino al massacro.

Avevamo organizzato un consiglio. Giovani, quasi tutti sotto i 22. Parlava chi era eletto, chi si era guadagnato la fiducia. Non eravamo animali. Eravamo uomini che chiedevano solo di vivere come tali. Avevamo fatto 31 richieste. Ventotto erano già state accettate. Una era simbolica: espatriare in un paese non imperialista. Lo sapevamo che era fantapolitica. Le vere spine erano due: l’amnistia per chi era nel cortile D e la rimozione del sovrintendente Mancusi. L’amnistia... quella era cruciale. Perché uno di loro, William Quinn, una guardia, era morto. E noi lo sapevamo: con la legge americana, anche se non hai sparato, anche se non hai fatto niente, se stai lì quando succede, ti processano per omicidio come se avessi premuto tu il grilletto.

Abbiamo chiesto che venisse Rockefeller. Il governatore. Gli intermediari glielo hanno chiesto in ginocchio. Ma lui niente. Troppo impegnato a rifarsi l'immagine per la candidatura presidenziale. Aveva paura di sembrare debole. Di sembrare... umano.

Così ha ordinato l’attacco. Alle 9:46 di lunedì. Loro sapevano dov’erano gli ostaggi. Li avevamo messi sui camminamenti per proteggerli. Ma non gliene fregava niente. Prima hanno lanciato il gas, CN e CS, roba che adesso è vietata in mezzo mondo (Sul bando dei gas lacrimogeni CN e CS, vedi anche sul sito dell’American Civil Liberties Union (ACLU) dove è presente anche una sezione importante sui diritti dei prigionieri) Poi hanno aperto il fuoco. Non con proiettili di gomma. No. Con fucili da caccia, mitragliatori, pistole, pallottole esplosive. Sparavano a caso. Anche chi non doveva esserci ha sparato: guardie dei parchi, poliziotti locali, quelli della contea. Tutti lì, a fare fuoco.

Sono morti in 39: 29 prigionieri e 10 ostaggi. Ma nessuno, nessuno è morto per mano nostra dopo l’inizio dell’attacco. Questo lo devi sapere. Ce lo siamo portati dentro per anni. E dopo? Dopo ci hanno massacrati. Ci hanno spogliati, picchiati, costretti a passare su vetri rotti. Cani. Come cani ci hanno trattato.

Poi vennero le commissioni, le indagini, i rapporti. FBI, polizia di Stato, tribunali. Tutti a coprire. Tutti a raccontare che eravamo noi i mostri. Che ci siamo sparati tra di noi. Tutto per non dire la verità. Che a un certo punto la dignità diventa più forte della paura. Che un uomo, anche se in catene, può ancora dire: basta.

Io c’ero, fratello. E oggi, anche se libero, porto ancora Attica negli occhi. E nel cuore.

Alla fine, la verità su Attica non fu occultata. Fu semplicemente archiviata. Come un faldone scomodo su uno scaffale troppo alto, dove nessuno avrebbe più guardato. Nessun tribunale federale, nessun giudice indipendente, nessuna commissione pubblica ebbe mai modo di indagare a fondo, almeno non con strumenti adeguati e senza le mani legate. Ma qualcosa, lentamente, emerse comunque.

Nel 2000, dopo una battaglia legale durata decenni, lo Stato di New York accettò di pagare 8 milioni di dollari in risarcimenti ai prigionieri sopravvissuti al massacro di Attica. Non era un'ammissione di colpa — i comunicati ufficiali parlavano di “gestione pacifica di un contenzioso” — ma il sottotesto era chiaro come il sole: qualcosa era andato storto, tremendamente storto. In parallelo, nel 2005, anche le famiglie degli ostaggi uccisi ricevettero un risarcimento da 12 milioni di dollari, dopo che avevano denunciato lo Stato per negligenza e per aver coperto le cause reali della morte dei loro cari ¹.

Ma il denaro non cancella le cicatrici. Non restituisce la dignità ai torturati, né la vita a chi è stato ucciso mentre cercava solo di difendere un’idea: quella che anche in carcere si è esseri umani, e che i diritti civili non finiscono con una condanna. Attica non fu soltanto una rivolta: fu uno specchio. Rifletté l’America del tempo – e forse anche quella di oggi – nella sua versione più cruda e meno estetizzata. Razzismo sistemico, brutalità istituzionale, manipolazione mediatica, impunità. Tutto c’era, tutto si è visto, tutto è stato annotato… e poi dimenticato.

Dopo Attica, nessuno parlò più seriamente di riforma carceraria per anni. Il trauma fu tale che la parola “riforma” divenne essa stessa sospetta. Il sistema preferì stringere ancora di più la cinghia, rendendo il carcere meno luogo di recupero e più macchina punitiva, a ciclo continuo. La lezione, insomma, fu imparata al contrario.

Nel frattempo, chi aveva raccontato i fatti fu messo all’angolo. Malcolm Bell, il procuratore che si era dimesso in protesta per l’insabbiamento delle indagini sui poliziotti, scrisse un memoriale che nessuna grande casa editrice volle pubblicare per anni. Solo nel 2004, la Cornell University Press ne accettò la pubblicazione: si intitola The Attica Turkey Shoot e racconta dettagliatamente i meccanismi di insabbiamento orchestrati dalle autorità ².

Alcuni testimoni chiave morirono nell’anonimato, portandosi dietro frammenti di verità mai detti a nessuno. Altri, come Frank “Big Black” Smith, uno dei leader della rivolta, passarono il resto della loro vita a cercare giustizia. Smith testimonia più volte sulle torture subite — bruciature di sigarette, colpi ai testicoli, mesi d’isolamento — e fu tra i pochi a ottenere un risarcimento individuale. Ma morì nel 2004, prima di vedere l’intero Paese fare i conti, almeno simbolicamente, con quel settembre del 1971.

E poi c’era l’America. L’America che aveva visto tutto, in tv, nei telegiornali, nei titoli a caratteri cubitali. L’America che per un attimo aveva vacillato, spiazzata da quel paradosso: detenuti in lotta per la dignità, ostaggi che si dichiarano solidali coi rivoltosi, una polizia che uccide più dei “criminali”. Ma il paradosso fu rapidamente digerito, trasformato in narrativa. Da lì in poi, ogni tentativo di insurrezione carceraria sarebbe stato visto come minaccia terroristica. La solidarietà sarebbe stata equiparata alla complicità. E la parola Attica avrebbe smesso di essere un grido di rivolta e sarebbe diventata una nota a piè di pagina.

Se oggi ne parliamo ancora è perché Attica non è finita. È solo cambiata la forma. Vive in ogni carcere sovraffollato, in ogni detenuto messo in isolamento per settimane, in ogni scandalo coperto dall’ombra di qualche “superbo lavoro” delle forze dell’ordine. Vive anche nel lessico, ogni volta che il linguaggio istituzionale edulcora l’orrore con parole neutre: “contenimento”, “gestione”, “intervento necessario”.

Ma sotto quelle parole c’è ancora polvere da sparo. E sangue. E menzogne.

Venerdì scorso

ha fatto partire un esperimento che mi ha coinvolto (grazie, onorato di essere stato quello del “battesimo”). Trovi tutto a un tap da qui ed è la prima volta di “Mookie da ascoltare” dove abbiamo parlato di un sacco di cose fra Jazz, Hip Hop e America.Visto che ci avevamo preso gusto troverai anche una playlist che aggancia sia Speakeasy che Mookie perché alla fine non si può prescindere dalla musica. Almeno per Fabio e Fabio. Infatti si parte da McKinley Dixon e da lì, a braccio, si va in tanti posti diversi con una caratteristica comune.

Se sei arrivato fin qui e ti è piaciuto quello che hai letto e ascoltato, passa il link agli amici. Come nella tradizione degli speakeasy anche questa newsletter che si crede un podcast si affida al passa parola. Una cosa piccola, ma molto importante.